短期的思考の誘惑

まず最初に言っておきたいのは、私たちは皆、すぐに得られる成果の魅力に弱いということです。ダイエット中にサラダではなくドーナツを手に取ってしまうような、あの抗いがたい衝動です。ソフトウェア開発の世界では、締め切りに間に合わせるために近道をしたり、急いで決断を下したりする誘惑として現れます。

"技術的負債はクレジットカードのようなものです。使ってもいいですが、返済計画を立てておくべきです。" - ワード・カニンガム

では、なぜ私たちはこの罠に陥るのでしょうか?それは時間割引と呼ばれる心理現象が関係しています。私たちの脳は、将来の利益よりも即時の報酬を高く評価するようにできています。ソフトウェア開発の文脈では、今すぐに動く簡単な解決策を選びがちで、時間がかかるかもしれないがよりクリーンでスケーラブルなアプローチを選ばない傾向があります。

時間割引の罠

- 機能を完成させることによる即時の満足感

- スプリントの締め切りに間に合わせるプレッシャー

- 迅速な進捗でステークホルダーを感心させたいという欲求

これに対抗するために、チームで「未来の自分」演習を実施してみてください。アーキテクチャの決定を下す前に、「6ヶ月後、1年後、5年後に私たちの未来の自分はこの選択についてどう感じるだろうか?」と問いかけてみましょう。

ダニング=クルーガー効果: 自信が能力を上回るとき

週末にコードベース全体を書き直せると思っている新人開発者に会ったことはありますか?あるいは、あなた自身がその開発者だったことがあるかもしれません(心配しないでください、誰もが通る道です)。この自信過剰は、ダニング=クルーガー効果の典型的な例です。

アーキテクチャの決定において、この認知バイアスはチームに以下のような影響を与えることがあります:

- 問題の複雑さを過小評価する

- 技術的負債を管理する能力を過大評価する

- 実績のあるデザインパターンを無視し、「革新的な」(未検証の)アプローチを好む

これを軽減するために、ピアレビューと集団意思決定の文化を奨励しましょう。経験のレベルに関係なく、誰もが主要なアーキテクチャの選択に対して無制限の権限を持つべきではありません。

埋没費用の誤謬: 悪いアーキテクチャがブラックホールになるとき

開発プロセスを革新するはずだったカスタムフレームワークを数ヶ月かけて構築しました。唯一の問題は、それがバグだらけで、維持が難しく、チームの進行を遅らせていることです。しかし、これまでに多くの時間と労力を投資してきたので、続ける価値があると思ってしまいますよね?

間違いです!これは埋没費用の誤謬の実例です。すでにリソースを投資したからといって、損失を切り捨てるのが賢明な選択であるにもかかわらず、投資を続ける非合理的な傾向です。

埋没費用の誤謬に陥っているサイン

- "これにXヶ月も費やしたのに"という理由で悪いアーキテクチャの決定を正当化する

- "現在のスタックで問題ない"(実際には問題がある)という理由で新しい技術を採用しない

- 基盤の問題を解決する代わりに、不安定な基盤の上に機能を構築し続ける

対策は?定期的なアーキテクチャレビューと方向転換の意欲です。現在のアプローチを批判的に評価するチェックポイントを設け、必要に応じて厳しい決断を下す準備をしましょう。

集団極性化: エコーチェンバーが悪い決定を増幅する

次のプロジェクトでマイクロサービスを使うか、モノリシックアーキテクチャを使うかをチームで議論していると想像してください。最初はマイクロサービスに対するわずかな好みがありましたが、議論が進むにつれて、この好みが揺るぎない確信に変わり、マイクロサービスが唯一の選択肢であるという極端な主張が増えていきます。

これは集団極性化の働きです。チームの設定では、最初の傾向が増幅され、個々のメンバーが単独で下すよりも極端な決定に至ることがあります。

def group_decision(initial_preference, team_size):

decision = initial_preference

for _ in range(team_size):

decision *= 1.1 # 増幅係数

return decision

print(group_decision(0.6, 10)) # 出力: 1.5562738825447897

この簡単なPython関数は、初期の中程度の好み(0.6)が、グループの議論後にどれほど強くなるか(1.56)を示しています。

集団極性化への対抗策

- 議論に「悪魔の代弁者」役を割り当てる

- 主要な決定に対して匿名のフィードバックや投票を奨励する

- 重要なアーキテクチャの選択に外部の視点やコンサルタントを取り入れる

計画の誤謬: なぜ見積もりは常に外れるのか

「このリファクタリングは2週間で終わる」と自信満々に宣言したことはありますか?しかし、3ヶ月後もまだコードに没頭していることに気づいたことはありませんか?これが計画の誤謬です。将来の行動の時間、コスト、リスクを過小評価する認知バイアスです。

このバイアスは、アーキテクチャの決定において特に危険です。なぜなら、チームが以下のようなことをしてしまうからです:

- 新しいアーキテクチャへの移行の複雑さを過小評価する

- 通常の機能開発と並行して野心的なアーキテクチャの変更を過剰に約束する

- 新しい技術やパラダイムに伴う学習曲線を考慮しない

計画の誤謬を克服するための戦略

- リファレンスクラス予測: 過去の類似プロジェクトを参考にして見積もりを行う

- 分解する: 大規模なアーキテクチャの変更を小さく管理しやすいタスクに分解する

- バッファ時間を追加する: 初期の見積もりに50%の時間を追加して予期せぬ課題に備える

バッファを適用するための簡単なJavaScript関数はこちらです:

function realisticEstimate(initialEstimate) {

return initialEstimate * 1.5;

}

console.log(realisticEstimate(10)); // 出力: 15

制御の錯覚: 複雑なシステムの混沌を制御する

開発者として、私たちは自分が制御していると思いたいものです。コードを書き、システムを設計するので、アーキテクチャのあらゆる側面を予測し管理できるはずだと思ってしまいます。しかし、制御の錯覚という認知バイアスが、結果を制御する能力を過大評価させます。

ソフトウェアアーキテクチャの世界では、この錯覚は以下のように現れることがあります:

- 複雑な分散システムを管理する能力に対する過信

- アーキテクチャに対する外部依存の影響を過小評価する

- 障害モードやエッジケースに対する計画を怠る

これに対抗するために、カオスエンジニアリングの原則を受け入れましょう。システムに意図的に障害を導入して、その回復力をテストします。Chaos Monkeyのようなツールは、運用中に重大な問題になる前にアーキテクチャの弱点を特定するのに役立ちます。

IKEA効果: 悪いアーキテクチャが良く感じるとき

IKEAの家具を組み立てるのに何時間もかけた後、自分の不安定な作品を傑作のように見てしまったことはありませんか?これがIKEA効果です。自分で作ったものに対して不釣り合いに高い価値を置く傾向です。

ソフトウェア開発では、これが以下のような形で現れることがあります:

- 確立されたツールやフレームワークに比べて自作のソリューションを過大評価する

- 自分で書いたコードをリファクタリングしたり置き換えたりすることに抵抗を感じる

- "これに多くの労力を注いだ"という理由で最適でないアーキテクチャの決定を擁護する

IKEA効果を克服する

- 定期的なコードレビュー: 新しい目が自分の作品に見えない問題を発見することができます

- 責任のローテーション: チームメンバーがシステムの異なる部分で作業することを奨励する

- "ここで作られたものではない"ソリューションを受け入れる: 時には、最良のアーキテクチャは自分で構築する必要のないものです

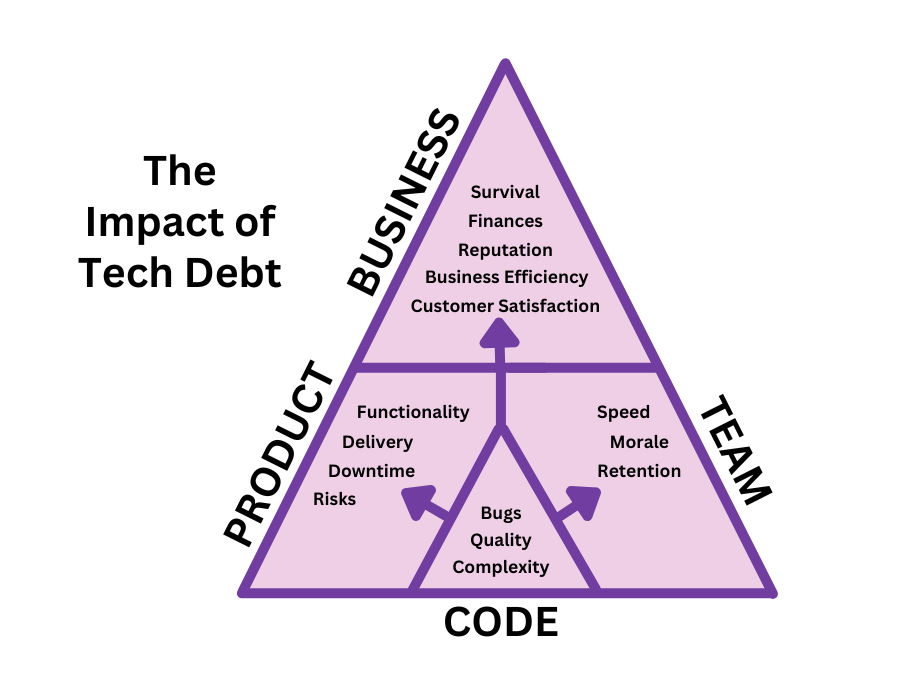

オーストリッチ効果: 技術的負債を無視しても消えない

ダチョウが危険を避けるために頭を砂に埋めるという神話にちなんで名付けられたオーストリッチ効果は、否定的な情報を避ける傾向を表しています。ソフトウェアアーキテクチャの文脈では、以下のように現れることがあります:

- スケーラビリティの問題の警告サインを無視する

- 必要だが複雑なリファクタリングタスクを先延ばしにする

- アーキテクチャにおける既知のセキュリティ脆弱性に対処しない

これに対抗するために、チーム全体でアーキテクチャの問題をレビューし優先順位をつける「技術的負債監査」を定期的に実施しましょう。技術的負債に対処することをスプリント計画の定期的な一部とし、「時間があるときにやる」だけではなくしましょう。

結論: 不完全さと継続的改善を受け入れる

これらの心理的な落とし穴を理解することは、より良いアーキテクチャの決定を下すための第一歩です。しかし、目標は完璧を目指すことではなく、継続的な改善と学習の文化を築くことです。

最後に心に留めておくべきヒントをいくつか紹介します:

- チーム内で心理的安全性を育み、ミスや課題についてのオープンな議論を奨励する

- 定期的にアーキテクチャの仮定を見直し、疑問を持つ

- 反復的な開発を受け入れ、必要に応じて方向転換する準備をする

- アーキテクチャを時間とともに管理しリファクタリングしやすくするためのツールとプロセスに投資する

認知バイアスを認識し、それを軽減するための戦略を実施することで、より回復力があり、スケーラブルで、保守しやすいシステムを構築できます。結局のところ、最良のアーキテクチャは技術的負債を全く蓄積しないものではなく、時間とともにその負債を効果的に管理し対処できるものです。

この知識を持って、素晴らしいものを作り上げてください。ただし、自分の考えを常に疑うことを忘れないでください!